Магнезитовец

КонтактыДоска почета наставниковГлавная

Корпоративное издание Группы Магнезит

АфишаАрхив выпусков

Дата статьи: 22.04.2025

Наследники Победы. Равнение на отца

Оживший мальчик

О дедушке Мавлюте Роману Зиганшину мало что известно доподлинно, но семейное предание гласит, что он воевал на Германском фронте в Первую мировую войну и оказался там в плену. По возвращении домой в Татарию, женился и стал многодетным отцом. В июне 1925 года его жена родила мальчиков-близнецов. Один был крепким, а другой таким слабым, что почти не подавал признаков жизни. А жили в селе, где в то время лютовал голод. Истощённая и измученная тяжёлыми родами мать, понимая, что двоих не выкормит, отнесла умирающего малыша в сени. Но умер здоровый на вид ребёнок, а слабый подал голос. И мать бросилась спасать выжившего младенца. Его назвали Гумером – от тюркского «мудрость» и арабского «жить», и вырос он настоящим богатырём, как в старину говорили, «от земли не оторвать», и стал отважным воином и тружеником.

До войны Гумер окончил семилетку, трудился, как все сельские мальчишки, в колхозе, любил лошадей. К началу войны ему исполнилось 16 лет, и он (с его слов) участвовал в сопровождении (доставке) конского поголовья из Монголии в расположение частей Красной Армии.

Не только ордена

– Года три назад я взял в военкомате данные об отце, а кроме этого, записал для своих детей и внуков воспоминания о нём, – рассказывает сын Гумера Роман Зиганшин, перебирая листы, распечатанные на принтере. – Это мне девчата на работе мою рукопись «оцифровали». Сам я, к сожалению, печатать на компьютере так и не научился, хотя перед выходом на пенсию курировал программирование и роботизацию технологических процессов в департаменте по производству изделий Группы Магнезит. Вот такой парадокс! Приходилось вести переписку с подрядчиками, корректировать их программное обеспечение под наши конкретные задачи. Я писал инструкции, распоряжения и отчёты от руки, а наши специалисты их распечатывали и при необходимости отправляли по электронной почте.

К сказанному можно добавить, что Роман Зиганшин известный на «Магнезите» изобретатель и рационализатор, интеллектуал до мозга костей, высококвалифицированный инженер (по должности, ведущий), который, по мнению руководства, смыслит и в механике, и в гидравлике, и в автоматике оборудования. Отвечая за реализацию инвестпроектов в ДПИ, он охватывал широкий круг вопросов от постановки технической задачи до согласования проектов и их реализации. А ещё он преподавал роботизацию в профтехучилище №8, не имея методических материалов и учебной литературы. Будучи уже сам ветераном труда, признаётся, что за воспитание благодарен своему отцу Гумеру Мавлютовичу.

Согласно архивным данным Саткинского военкомата, на военную службу Гумер Зиганшин был призван 10 марта 1943 года. Присягу принял через неделю в 64-м стрелковом полку и проходил службу по февраль 1944 года. Воевал стрелком в составе 64-го полка на Белорусском фронте. С февраля по июль 1944 года – стрелок в 67-м запасном стрелковом полку. С июля по ноябрь 1944-го – мотоциклист 14-го отдельного мотоциклетного полка. С января 1945 по апрель 1949 года – мотоциклист второй мотоциклетной роты. Уволен в запас 3 апреля 1949 года. Награждён медалью «За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы», орденом Отечественной войны II степени, всеми юбилейными медалями.

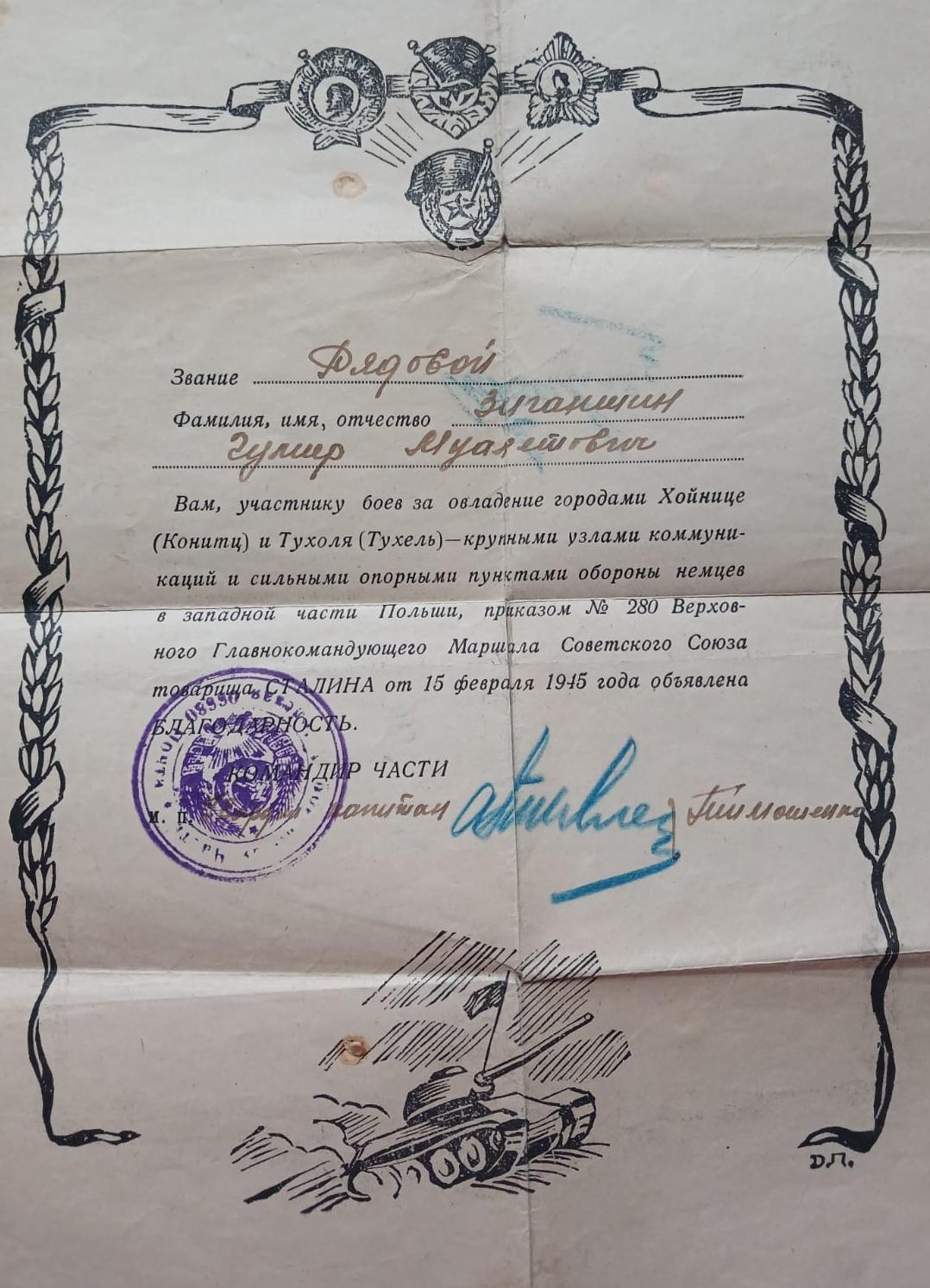

В выписке уточняется, что Гумер Мавлютович участвовал в Великой Отечественной войне с марта 1943-го по февраль 1944 года, а в остальное время до конца войны был «как бы» в запасе. Но, судя по другим документам, это не так. Запасные части в то время обеспечивали маршевое пополнение действующей армии, и в семье Зиганшиных сохранились пожелтевшие от времени и согнутые вчетверо (так удобно носить в вещмешке) листы плотной бумаги – подлинные благодарности от военного командования, которые свидетельствуют об участии Гумера Мавлютовича в боях, которые проходили позже означенного периода. Его благодарят за участие в прорыве эшелонированной обороны на западном берегу реки Нарев, освобождение городов Млава, Зольдау и Плоньск, Хойнице, Тухель, Лауэнбург, Картхауз. Имеется благодарность за участие в прорыве сильно укреплённой обороны немцев на западном берегу Одера, за овладение городами Штрасбург, Нойбранденбург, Трептов, Деммин и Росток, за города Барт, Бад-Доберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге, в результате взятия которых наши войска соединились с английскими. Есть наградная грамота, вручённая в момент демобилизации в 1949 году. Добрая половина листа заполнена текстом, одна часть которого – дань военным заслугам, а другая – напутствие на трудовой подвиг.

Ратный труд

– Мой отец имел не только боевые награды, но и за ратный труд – орден Трудового Красного Знамени и многие медали. А я только грамотами могу похвастать, – продолжает сын. – После войны он вначале жил и работал в Челябинске, а в 1953 году переехал с семьёй в Сатку и всю оставшуюся жизнь работал в подразделении треста «Южуралметаллургстрой» СУ «Жилстрой» – простым рабочим, сварщиком по профессии, иногда замещал главного механика. Вместе с моей мамой Минзакирёй Назиповной (она труженик тыла, награждена знаком «От благодарных саткинцев»), работавшей в том же тресте, они участвовали в возведении практически всего нового жилья в Сатке, радовались, как из коммунальных бараков горожане переезжали пусть в тесноватые, но отдельные и благоустроенные квартиры. Ведь они и сами на первых порах ютились у родственников в бараке. Сейчас многим трудно представить, как могут десять человек жить в одной комнате с удобствами во дворе, а для наших родителей это было в порядке вещей.

В детстве и, будучи студентом, я пропадал у отца на работе, где многому учился. Как секретарь партийной организации, отец строго следил за качеством работы, за дисциплиной в коллективе. Я видел, как его уважают и даже побаиваются. Как-то один рабочий ко мне обратился за советом, как правильно обработать деталь, а то, говорит, «Мавлютович съест». Однажды почти тайком я забился в угол помещения, где проходило партсобрание. Стали отчитывать нерадивого работника, и с такой строгостью, что в какой-то момент мне показалось, вот сейчас этого седовласого мужика расстреляют…

После войны было трудно, выстраивались длинные очереди за хлебом – занимать надо было в четыре утра и стоять часами. Но лица в этих очередях светились добротой – сам стоял, видел, помню… Был всенародный подъём, город строился, и фронтовики своим героическим примером вели за собой молодёжь. Я видел, например, как при строительстве очистных сооружений за новым заводом, рабочие, в том числе мой отец-бригадир, в зимнее время переходили вброд по пояс реку Сатка, недолго отогревались у костра и принимались за работу. И как работали!

Ещё помню, что он безвозмездно ремонтировал мотоциклы для милиции и, обкатывая их, брал нас собой. А своего мотоцикла так и не купил и радовался, когда в 1979 году я приобрёл «Иж-Юпитер» с коляской.

После оформления пенсии отец ещё 12 лет не выпускал из рук сварочный аппарат, продолжая трудиться на том же месте вплоть до скоропостижной смерти в 1993 году. Вместе с мамой они воспитали троих детей, у них четверо внуков и пятеро правнуков.

В составе ГСВГ

– Во время срочной службы в армии я проходил учебку в городе Спасск-Дальний под Владивостоком. Это был 1969 год – момент сложной обстановки на советско-китайской границе, который вылился в конфликт на острове Даманский. В связи с этим в нашей части был организован взвод из 32 человек со среднетехническим образованием, чтобы в течение трёх месяцев подготовить техников со знанием самолётов и их двигателей, – вспоминает Роман Зиганшин. – По окончании учебки самым успешным предоставили право выбора места службы. Было одно место в Германии, которое мог получить я. Перед тем как определиться с выбором, я сутки просидел на переговорном пункте, чтобы позвонить отцу и спросить у него разрешение, как мой дед и отец, «потоптать Германию» в составе ГСВГ – группы советских войск в ГДР. Когда, наконец, дозвонился до отца, он сказал: «Езжай!». И я поехал несмотря на то, что, служа за границей, мог не получить отпуска и целых два года не увидеть своих родителей.

Служил недалеко от Берлина в городке Альтеслагер (что в переводе означает «Старый лагерь» – ред.) – бывшей резиденции Гиммлера и лётчиков Люфтваффе. На их аэродроме в то время даже рулёжки (рулёжные дорожки, часть лётного поля для руления и буксировки воздушных судов – ред.) были отапливаемые – под бетонкой были проложены трубы горячего водоснабжения, чтобы не было обледенения при минусовой температуре воздуха. Потолки в казармах были сводчатые, арочного типа, что давало дополнительный запас прочности. А толщина стен была такая, что на подоконнике можно было лечь головой к стеклу, и ноги не свешивались. Не казармы, а настоящие бункеры-бомбоубежища. Но им, как и Германии, и заражённой фашизмом Европе, не суждено было устоять под натиском наших отцов и дедов.

Наталья Уфимцева

Фото из семейного архива Зиганшиных, на снимках – Гумер Мавлютович в мирное и военное время, с сослуживцами, а также одна из объявленных ему благодарностей

В семье ветерана «Магнезита» Романа Зиганшина три поколения мужчин-воинов дошли до кайзеровской, гитлеровской и демократической Германии. Его дед был в немецком плену во время Первой мировой, отец проложил боевой путь до логова фашизма в составе мотоциклетного полка и остался там служить ещё на четыре года, а сам Роман Гумерович проходил срочную службу в ГДР.